ブログ

2023年09月25日

医療者としての移植、個人として考える移植

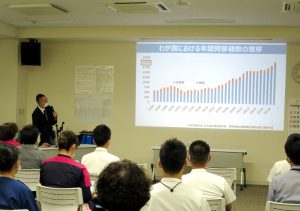

先日、大分大学医学部付属病院 腎泌尿器外科より 安藤 忠助先生を講師にお招きして「移植研修」を開催しました。

テーマは「腎移植の状況と大分県の移植の状況」、「当院での移植の状況」です。

安藤先生の講演はとても分かりやすく、大分県での現状も良く理解できました。

しかし私個人としては、今まで臓器移植について考えることがとても苦手でした。

これまでの人生で、臓器移植が必要な方に関わることがなかった私は、「臓器移植」といわれると、自分や身近な人がドナーになる事の方が現実的で、特に子育て世代の自分にとっては、子供がドナーになること、つまり「子供の死」を想像させる事でした。

今年度より院内移植コーディネーターの役割をいただいた時も、手術室看護師としてのコーディネーターの役割についてだけ考えてきました。

7月に院内移植コーディネーターとしての研修を受け、そして今回院内でも研修を受けたことで、国内での移植事情や、元々健康だった方が突然臓器移植を待つ立場になる事など、今まであまり知らなかった事を沢山学ぶことができました。

しかし、まだ私の中には、自分自身で認めたくない思いがありました。一緒に院内研修を受けた同僚と、「移植についてどう思う?」と話したところ、同じ思いであることがわかりました。

「すばらしい事だと思うけど、そんなつもりじゃないと思うけど、ほんの一瞬でも、自分の大切な人の死を待っている人がいると思ってしまう」「自分の大切な人は亡くなってしまうのに、その臓器を受け取る人はその先の人生があると思うと辛い」

これは私たちの本当に素直な思いです。今回、研修後にこのコメントについて考えるときも、子供の事を考えて涙がとまりませんでした。

でもある時、「臓器移植を待っている方やその家族は、毎日こんな思いをしながら過ごしているんだな」と気づきました。また、「亡くなる事実が変わらないのなら、ドナーになれば、体の一部でも誰かと一緒にこの先の人生を歩む事ができる。ドナーになる事は、体の一部だけでもこの先の人生を歩めるという選択ができる最後のチャンスなのかもしれない」と思う様になりました。

日本は海外に比べると臓器移植の件数はとても少ない状況です。

臓器移植は移植を受ける・受けない、臓器提供をする・しない、どの意見も尊重されます。医療従事者だからといって、どんな思いを持っていても自由です。ただ、「臓器を提供したい」という方の思いを繋ぐためには、臓器提供施設の職員である私たちが、もっと臓器移植について知っておくべきではないかと思います。

院内移植コーディネーターとして、自分が何をすべきか、自分に何ができるかを考えながら、今回の研修を今後につなげていきたいと思います。

手術室・内視鏡 看護スタッフ

2023年08月9日

若葉マークを卒業!

当院では新人・中途入職を問わず、本採用が決まるまでの間、名札に若葉マークを貼るようにしています。

これは、『入職して間もないため、分からないこともあると思いますが、何卒ご了承ください』と研修中の身であることを示しており、患者さんや関係スタッフへの対応に役立てています。

4月に入職したスタッフも、3ヶ月の研修期間を終え、若葉マークを卒業しました。

そこで、リハビリ部の新人に、これからの意気込みなどをインタビューしてみました。

Q 「仕事には慣れましたか?」

A 「はい。徐々に業務内容を理解して慣れてきました。」

Q 「リハビリテーション部の特徴を教えてください」

A 「みなさん仲がとても良いなと思いました。コミュニケーションもとりやすく、先輩にも相談しやすくて、アドバイスをもらいながら安心して仕事ができています。」

Q 「どんな時にやりがいを感じますか」

A 「リハビリをしたあとに、さっきよりも良くなったという言葉をいただいた時です。良くなったと言われると嬉しいですし、励みになります。」

Q 「今後の目標を教えてください」

A 「まだまだ知識や技術が不十分ですが、個別性のあるリハビリが提供できるように『これでいいや』と思わずに向上心を持って日々精進していきたいです。」

ちょっと脱線して・・・

Q 「宇佐の生活には慣れましたか?」

A 「慣れてきました。虫が多いですね!」

Q 「名物の宇佐唐揚げは食べましたか?」

A 「まだ食べていません。これからおいしいところを探して食べたいと思います。」

Q 「休みの日は何をしていますか?」

A 「友達と出かけたりしています。宇佐では東椎屋の滝に行きました!マイナスイオンを浴びてリフレッシュできました。」

宇佐の良いところをたくさん知って、患者さんとのコミュケーションにも役立てて欲しいと思います。

これからの活躍を楽しみにしています(^^)!!

リハビリテーション部 教育管理課

2020年10月8日

心を近づける活動 ~ワンチーム・ハート~

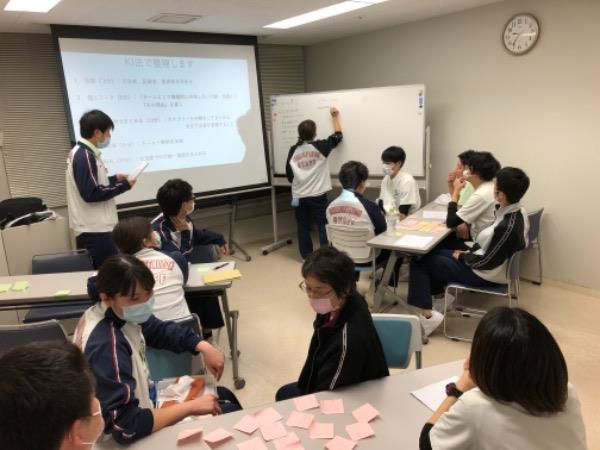

「リハビリテーション部・生活期課を、より暖かく明るいチームにしたい。」

そんな想いから、今年の1月に現場スタッフで意見交換会を行いました(*^-^*)

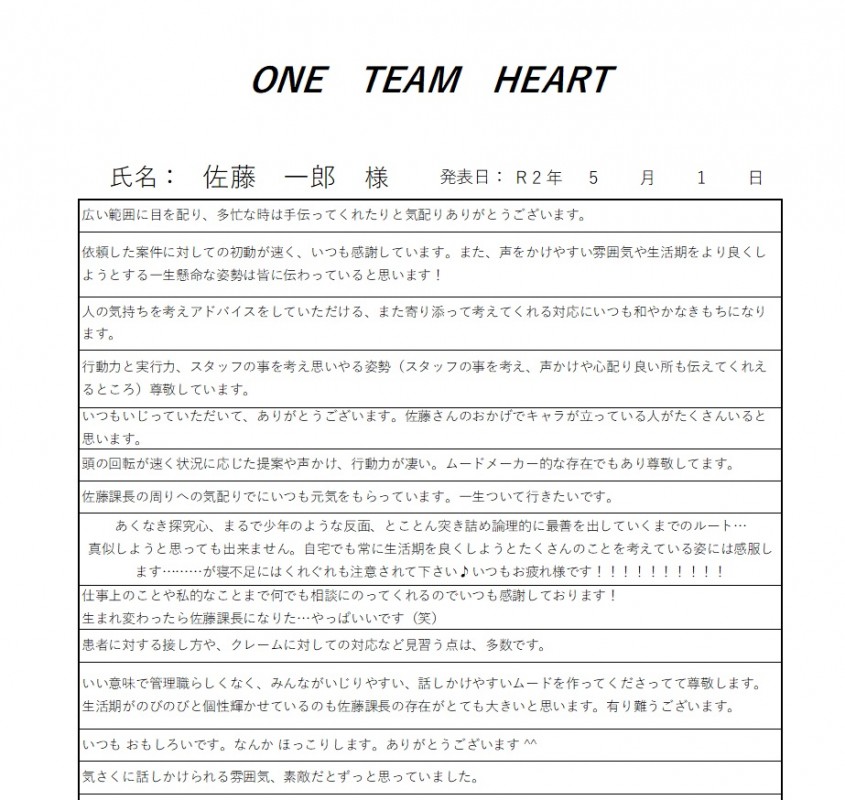

話し合いの結果、「お互いの良いところを褒め合い、志気を高めよう!」に活動方針が決まり、独自の活動『ワンチーム・ハート』をスタートさせました(^o^)

『ワンチーム・ハート』とは、ラグビー日本代表の『ワンチーム』と当院の『ほっとハート』活動※の融合プロジェクトです。

活動内容は、一人のスタッフの良いところを全員の目で発見し、文章に記したものを朝礼の場で読み上げるというものです。

その日発表されるスタッフは、かなり照れますし、なにを言われるかドキドキでした。

スタッフ全員の発表までに約8か月かかりましたが、「ワンチーム・ハート」に取り組んだことで、お互いの良いところを新たに発見・共有でき、とても良い雰囲気になりました(*^▽^*)♪♪♪

こんな時期だからこそ、仲間を思いやり、仲間とのつながりをより感じることができる活動に取り組めて良かったです。

リハビリテーション部 生活期課 角野

※ほっとハート活動

病院全体でスタッフの素敵なところ、助けて貰ったことなどを記載して「ほっとハートBOX」へ投函し、スタッフ間で共有する取り組み。

2019年12月13日

チームで取り組む「嚥下評価」とQOL向上

今月の医局勉強会のテーマは、消化器内科・吉田医師による「嚥下(えんげ)内視鏡検査」でした。

私たち言語聴覚士は、患者さまが安全に安楽に生活できるよう、栄養摂取の方法を確立することを目指しています。

しかし患者さまと関わり、嚥下※を評価する中で、実際に見ることの出来ない「嚥下動態」を予測する難しさを日々感じています。

そんな中で参加した勉強会では、「粘膜や唾液の状態を直視しながら観察できる嚥下内視鏡検査」と「嚥下全体を観察できる嚥下造影検査」双方の実用性やメリットについて講義があり、動画を用いながら視覚的にも非常に理解しやすい内容となっていました。

さらに専門医以外の職種でも評価可能な「嚥下評価基準」を用い、実際の患者さんの病態に照らしてスコアリング、嚥下評価、栄養摂取方法決定までの一連を当院で行っていることも紹介されました。

今回の勉強会では、改めて言語聴覚士が果たす役割を認識するとともに、医師や看護師その他コメディカルなどの多職種で嚥下について考えることの重要性を学ぶ機会となりました。

今後、チームでの取り組みに活かし、患者さまにとっての最善のリハビリを提供出来るように努力していきます。

※嚥下(えんげ)とは、

食物を飲み込むことであり、食物を口の中から食道を通って胃に送り込むことをいいます。

通常、私たちは特に意識せず口に入れた食物を噛んで飲み込んでいますが、病気や老化などの様々な原因により、喉へ送り込まれた食物をうまく飲み込むことが困難になることがあります。

嚥下にこのような障害(嚥下障害)があると、ムセを生じたり、誤って食物が気管に入ってしまうことがあります。

それが原因となって起きる肺炎を「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん」といいます。特に体力の低下したご高齢の方では誤嚥が起きる確率が高まり、誤嚥性肺炎を繰り返せば生命にもかかわってきます。

そのため嚥下障害は、気がついたら早めに検査を受け予防策をとるようにすることが大切です。

2019年02月20日

一致団結!「継続は改善の母」~TQM大会開催~

第14回佐藤第一病院TQM発表大会を、2月16日に開催しました。

【満足度と信頼の向上】を活動スローガンに、12サークルの発表と活発な意見交換が行われました。

どのサークルも今後に引き継がれるすばらしい取り組みであったように思います。

とても刺激を受けました。

優勝とオーディエンス賞をW受賞した、診療情報管理室の【S.O.S救助隊】は、まさに国が取り組んでいる医師負担軽減を現場から発信した内容でした。

審査員は満場一致だったそうです!!

興奮冷めやらぬ中・・・もうすぐ新年度が始まります。

気持ち新たに、患者さん中心の質の高い医療の提供を目指し、真摯に取り組んで参ります(^^)。

外来課長 池田

2018年11月1日

みんなおんなじ

2018.10.13(土)大分県医療ソーシャルワーカー協会主催 地域意見交換会&懇親会IN北部が開催されました。

宇佐・高田・中津・杵築・遠くは別府や三重町から約40人が参加し、退院支援や連携のあり方について意見交換会をしました。

大分県MSW協会会長 みえ病院 井元氏は、日本における入退院支援の最新情報に触れ、「一番は圏域の患者さまを取り巻く医療介護障がい等あらゆく支援者が顔のみえる関係であることが一番であること」と御講話されました。

会場となった当院の会議室は、MSW・訪問看護・施設の相談員・保健所・行政等と他職種にあふれ、日頃患者さまと直接相談対応する上での「あるある話」に花を咲かせていました。

その中で「患者さまの為に真摯に向き合うが故の苦悩や喜び」について、「みんなおんなじ想い」を語り合い、おおきな北部圏域という一つの暮らす場の同職員として働いているという気持ちになりました。

「うちの病院じゃないから関係ない」ではなく、どこが何を担うとよいのか?これからも顔の見える関係で連携していきたいと感じました。

今後ともよろしくお願いいたします。

地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー 林

2018年10月15日

知ることは守ること

10月4日に当院全職員対象とした医療安全セミナーが開催されました。

今回のテーマは「院内における暴力・攻撃性に対する対応」です。

講師の河野修先生は、医療法人雄仁会 加藤病院で精神看護専門看護師(CNS)としてご活躍されています。

精神看護専門看護師は、ココロのケア、対応が難しいケースに対するアセスメントやケア方法についてのアドバイス、職員のメンタルヘルス支援、精神看護における知識の啓発等、日々の業務に加え研鑽されている看護師です。

河野先生は「暴力・攻撃性」についての原因は多様であり、医療現場における暴力は、実際の報告の5倍は存在すると言われました。

その中でも看護師・救急隊員・地域ではソーシャルワーカーといった、親身に寄り添い初期対応をする職種がもっとも多いそうです。

しかも残念ながら暴力被害にあった場合、意欲とは裏腹に潜在的な恐怖心を抱え、患者さまと直接向き合うことが難しくなっているケースもあるそうです。

暴力を未然に防ぐためには、リスクマネジメントや疾病理解、尊厳を尊重して心地よいコミュニケーションに導くための対応スキルの向上が、お互いを守ることにつながると学びました。

私たち医療職は、純真に患者さまを信じ、心配し「なんとか助けてあげたい」と強く感じながら日々業務を行っています。

暴力が起きてしまって、患者さまや職員が心身の傷を負わないように「暴力や攻撃性」について、しっかり学びたいと思いました。

医療ソーシャルワーカー・リスクマネジャー

林 美穂

2018年03月1日

ドクターインタビュー

昨年4月に赴任した脳神経外科・武石英晃医師が、今月末で1年間の任期を終え、慈恵会医科大学病院へ戻られます。

当院での日々を振り返り、宇佐市の印象や思い出、自身の成長について質問してみました。

〇宇佐市の印象/赴任当初と今・・・

私は茨城の水戸出身ですが、平野や町並みの雰囲気は宇佐市と似ていて懐かしかったです。

でも暮らしてみると少し行けば山あり海あり温泉ありで、真っ平らな水戸とは全然違いました。姫島にも行ったし、車エビも美味しくて、大分は、すごくバラエティに富んだ地域性で暮らしやすいと感じましたね。

|

〇地域の先生方との連携

佐藤第一病院に赴任するまでは、神奈川県で勤務していましたが、実は人口に対しての医師数は大分の方が多いんです。

前の病院では、医師の人員も少なく、合併症を持つ患者さんも少なかったので、他科の先生に診察依頼することはあまり無かった。でもこちらに来ると、ご高齢の患者さんが多いこともあり、心臓疾患を抱えていたり、骨折しやすかったりと必然的に相談する機会が増えました。

特に感じたのは、病院によって個別に特色があるので、透析ならここ、整形ならここ、と病院対病院で連携することが多いことですね。こちらに来て、他科の先生とのやりとりを深く学ぶことができました。

|

〇当院での就労環境

患者さんもスタッフもおおらかで、細かいことはあまり気にしない、ゆったりとした人柄の方が多く、距離を感じませんでした。

赴任当初からスタッフの皆さんが優しくしてくれて、すごく相談しやすかったです。皆さんの温かい愛情の中で育ててもらいました。

私が大分県のキャラクター‘めじろん‘が好きだと知ると、本物の着ぐるみを用意してくれて、忘年会のステージでデビューさせてもらったことは思い出深いです(笑)。

|

〇一年間で得た物…宇佐に来る前と今で自分自身が変わったなと感じる部分がありますか?

疾患の種類的に都市部との違いはありますが、代表的な疾患は共通していて、大学病院では統一された手技での治療を学んできました。

しかし、こちららに来て、中原院長、山崎先生、園田先生、佐藤先生…外部からも先生がこられて、それぞれ経験を積まれた先生のもとで学ぶことができ、一つのアプローチにこだわらず、いろんなやり方があると考えられるようになりました。以前より引き出しが増えて、応用がきくようになってきたと感じます。

|

〇嬉しかったことを聞かせて下さい。

美味しいものがたくさんあることですね。特に海の幸、白身の魚が美味しかったです。

カップラーメンの西日本味も嬉しかった。おかげでちょっと太りました。

〇苦しかった、辛かったことがありましたか?

自分の力が及ばず、患者さんの力になれなかったことが、ずっと残っています。

あとからあとから、何とかできなかったのか…という想いがこみ上げてきて、すごく落ち込みました。

〇先輩Drからの言葉で印象に残っていること

専門医試験にパスできなかったとき、「まわりが色々言っても、自分なりのやり方でやらないと、納得できないよ」と声をかけてもらったことですね。

うまくいかないと、つい迷いがでますが、信念をもってやり通すことが大事なんだと、気持ちが引き締まりました。

〇お休みの日は何をされていましたか?

本当に、魅力あるところがたくさんあったんですが、道の駅巡りをよくしましたね。

そこで「めじろん」が好きになりました。

|

|

〇縁があれば、また宇佐に来たいと思われますか?

是非来たいです。専門医に合格したら必ず報告に伺います。

|

武石医師は、3月末を以て当院から異動となります。赴任してから1年間と短い期間であったものの、都市部の診療と異なる地域医療につい見識を深め、先輩医師からもたくさんの学びを得たようです。当院での研鑽を糧に、今後の目標に向かって一心不乱に精進を重ねていって欲しいと思います。

武石医師の在任中、関わって頂いた患者さん、ご家族、また地域の先生方、関係機関の皆様に心から感謝申し上げます。

2018年02月22日

「藍より青し」~第13回TQM大会開催~

2月17日、当院にてTQM大会(医療の質改善活動)を開催しました。

第13回目となる今回の活動スローガンは、昨年に引き続き「満足度と信頼度の向上」を掲げ、全12サークルの成果発表を行いました。

|

|

『患者さん』・『医療の質』・『職員』など、様々な立場の「満足度と信頼度の向上」に焦点を当てた各サークルの活動はそれぞれの特色が出ていて、どれも甲乙つけがたい素晴らしい発表でした。発表内容だけではなく、発表方法にもこだわりが見られ、会場は大いに盛り上がり、活気にあふれていました。

|

|

|

栄誉ある金賞には手術室・内視鏡センターの「より良い術前オリエンテーションを目指して」が選ばれました。

|

|

「青は藍より出でて藍より青し(苟子の言葉。学問や努力により、もって生まれた資質を超えることができるということ)」という言葉がありますが、前回よりも今回、今回よりも次回がさらに素晴らしい活動となるように継続していきたいと思います。

|

|

|

|

|

TQM事務局 井村